Есть такая музейная заморочка, как тематические художественные каталоги. Хорошее наследство старого СССР, когда каждый музей мог по карману заказать себе картину на ту или иную тему в экспозицию (хочешь - партизана, а надо - коровку на лугу ромашковом) или просто пополнить коллекцию натюрмортов, пейзажей и тд

Попадают в них авторы не случайные, а вполне себе маститые, примелькавшиеся из каталога в каталог

Как, например, Панов Эдуард Порфирьевич, 1948-го года рождения челябинский художник и член разнообразных обществ, академик, преподаватель художественных кафедр университетов... В общем, не с улицы человек и учившийся, живший, творивший при вполне себе "старой школе".

Да и советские картины его - пейзажи, натюрморты - приятные, как и многие последующие, которые художник начал писать с фотографий

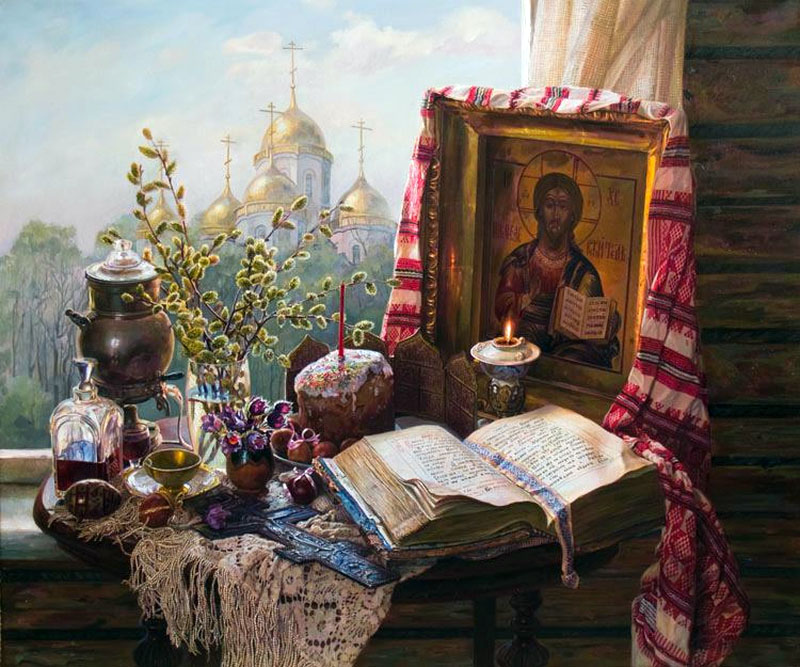

Со временем милые пасторальки стали ещё милее, а натюрморты всё наваристее)

Лично в нашей местной традиции рвать сон-траву было запрещено (заповедано), но у Панова букеты традиционно украшают почти все картины с иконами, пасхами и вербными прочими воскресениями

На натюрмортах стало можно отыскать все времена года и ассортимент ближайшего гипермаркета)

Последняя картина называется "Щедрое утро", хотя больше похоже на "Арбуз, свёкла и охреневшая карликовая овчарка"))

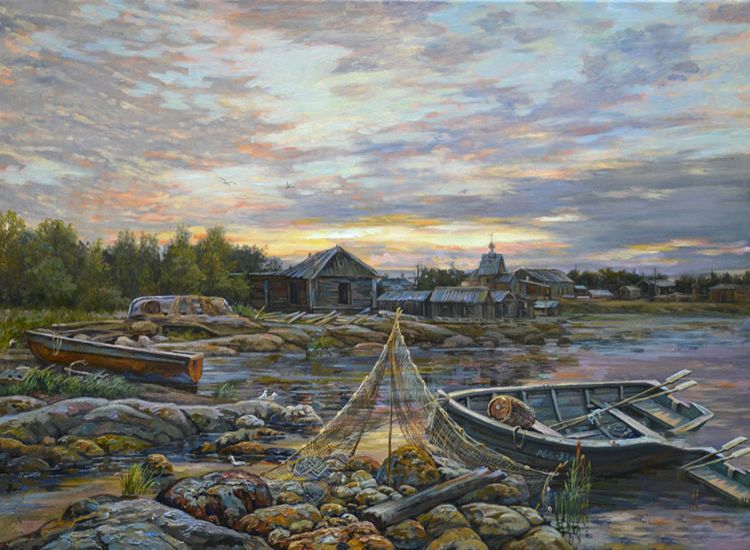

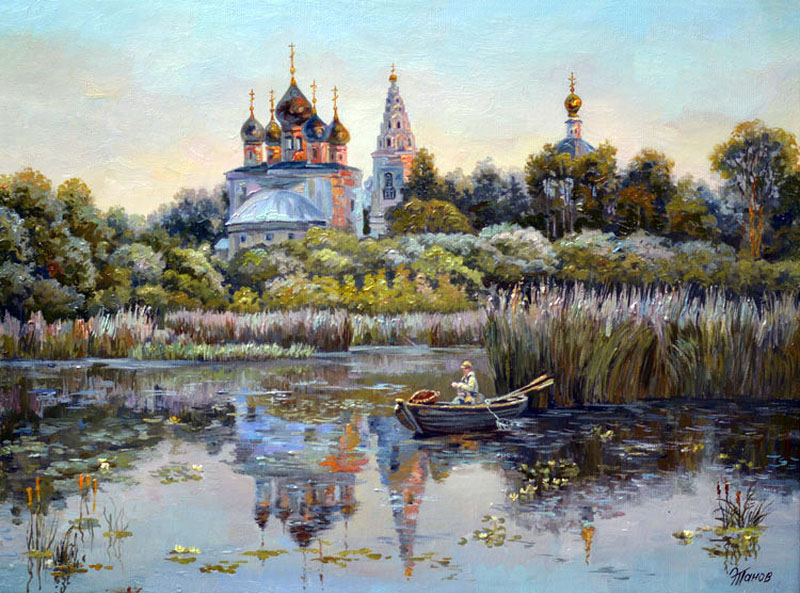

Пейзажи обзавелись одной практически постоянной деталью - церковью.

Идут ли крестьяне по дороге - они идут к церкви. Трусит ли крестьянка на лошадке - вдали маячит церковь. Даже рыбацкие сети на просушке - просушка идёт на фоне часовеньки

Рыбачок на лодке тоже на фоне нея, а куча мужиков с котособакой вокруг малюсенького котелка тоже никак не обходятся без белых рожек-куполов над головами

Церковь сопровождает и лично мне непостижимый сюжет про даму с корзинкой и грабками на некошеном вечернем лугу - трава по колено - со стогом посреди него же. Дитё на оседланной лошади оживляет полотно, но ясности не добавляет ни разу

Парень с гармошкой и девушкой и странноватая тётка с караваем тоже не обходятся без вместилища опиума для народа

В последние годы художник всё чаще стал появляться в разделах живописи для этнографических экспозиций под благолепными названиями картин вроде "Дары осени", "Русская изба", "Крестьянская семья"...

И вот тут "остапа понесло"! Постмодерн срывает предохранители, закрывает глаза на правила, композицию, гармонию, историческую достоверность и здравый смысл

Что сказать? Расхристанная простоволосая мать семейства в сарафане наводит самовар под гигантскими растениями-мутантами, не обращая внимания, что дочь откуда-то добыла дермантиновые сандалики

Бабулька в парадном облаченье, оптимистично прядущая кудель прямо под открытой лампадкой с цветами на замороженном окне и суровым мини-леопардом. Прядет почему-то без ног, хотя самопрялка работает "с ноги"

Чудная от и до семья, владеющая избяным стеклопакетом в полстены, горбатой кошкой и ездовой собакой, живущей прямо в избе, с безногим, судя по перспективе, дедком и тётенькой с мутным взглядом, открывающей краник у самовара в пустоту, зато по праву руку гордо алеет рюмаха с наливкой. Что ж , я её даже понимаю

К этим картинам и вообще "эволюции творчества" художника родом из хороших, верных смыслов - можно относиться по-разному.

С улыбкой, как к "рынку и спросу, диктующему свои правила", как к хохме и игре "Кто больше найдет нелепиц" или ностальгически про траву зеленее и картины со смыслом, худсоветы, которые всякую пургу не пускали в общественную жизнь

А можно как к примеру - примеру одного из главных следствий эпохи постмодерна - тотальному изврату основ и смысла искусства, утрате иммунитета и корней...

Ну или просто улыбнитесь - время такое, на улыбки небогатое)))